La aviación y el transporte marítimo y terrestre de mercancías no pueden confiar en estos momentos en la electrificación. La densidad energética de las baterías es unas 50 veces menor por kilo que, por ejemplo, el queroseno de los aviones y para este tipo de medios es ineficiente porque un tanque de combustible tendría que ser sustituido por toneladas de pilas. La solución pasa por los biocombustibles producidos a partir de los desechos y la contaminación que generamos para reducir a cero e incluso eliminar parte de las emisiones de nuestro sistema de vida. La receta y la tecnología existen, pero el resultado es caro y difícil de llevar a una escala suficiente para abastecer a esta enorme flota. El grupo de investigación Surfcat (Surface Chemistry and Catalysis), de la Universidad de Sevilla, ha conseguido mejorar la fórmula para obtener biocombustibles a partir de basura urbana, desechos y CO₂, algo que la humanidad genera en exceso. Ha presentado una patente europea y abierto una nueva línea de investigación que incluye el aprovechamiento del hidrógeno.Más informaciónLa tecnología para la síntesis de biocombustibles avanzados mediante la captura y utilización de carbono (CCU, por sus siglas en inglés) permite usar las emisiones de CO₂ como material de partida y lleva una década de intensos estudios en los laboratorios, pero no termina de despegar por las limitaciones de eficiencia energética y barreras técnicas, como la falta de catalizadores adecuados.Otras rutas de síntesis de biocombustibles a partir de residuos están más establecidas. La técnica y la formulación básica existen desde hace un siglo. De forma muy simplificada, consiste en, mediante procesos de pirólisis (descomposición de un compuesto químico por acción del calor) y gasificación, generar un gas o un líquido del que, tras un proceso de catálisis (reacción con otros elementos), se obtiene un producto deseado. Los investigadores de Surfcat se han centrado en mejorar gran parte del proceso para convertirlo, según el químico líder del grupo, José Antonio Odriozola, en “técnico, económico y socialmente sostenible”.De entrada, las materias primas no proceden de recursos fósiles, sino de los vertederos de la contaminación que genera la humanidad. El grupo aprovecha residuos urbanos, dióxido de carbono, restos de biomasa (productos de la poda o desechos agrícolas), ropa y hasta los lodos de las depuradoras. Algunos proyectos están probando con algas.De forma muy resumida, esos compuestos se someten a un tratamiento térmico denominado gasificación. “Es como un horno o el caldero de la poción mágica de Panorámix”, bromea Odriozola. En ese horno o caldero, el calor descompone los compuestos químicos y se genera un gas (el proyecto que reutiliza CO₂ es el denominado BioCAs-CCU) o un líquido (bioaceite). Esta segunda vía es objeto de dos líneas de financiación europea (FLEXBY y CLEVER-FUEL) e incluye el uso óptimo de hidrógeno en el proceso de síntesis de biocombustibles.Una vez obtenido el gas o el líquido, estos se someten a un proceso catalítico en un reactor, una especie de olla a presión donde se incorporan lo que Tomás Ramírez-Reina, catedrático de Química Inorgánica e incorporado al Surfcat tras pasar por Reino Unido, denomina “sazonadores” para hacerlo comprensible. Estos permiten obtener de forma selectiva el compuesto químico que se desea y acelerar el proceso, reduciendo así la energía requerida y, por lo tanto, los costes.La base de esa catálisis avanzada (“sazonadores” para alcanzar una reacción química más rápidamente y con menores rangos de temperatura y presión), que ha sido presentada como patente europea se fundamenta en óxidos metálicos, también podría ser utilizada para mejorar procesos de refino actuales.Laboratorio de biocombustibles en el Instituto de Ciencias de Materiales de Sevilla (ICMS).PACO PUENTES“El resultado es análogo al combustible de aviones, barcos y camiones. Con los catalizadores conseguimos modificar el compuesto para que se adapte a lo que queremos. La flexibilidad se da desde el principio hasta el final. De esta forma hemos conseguido aportar una solución a los textiles que acumulamos o a los residuos agrícolas y obtener lo que buscamos: combustibles sostenibles de economía circular”, resalta Ramírez-Reina.Odriozola resalta la importancia de esta flexibilidad porque es la base de la segunda línea de investigación, aún en fase inicial, que no solo permitiría obtener el biocombustible a partir del líquido generado en la pirólisis, sino aprovechar también el hidrógeno: “Se puede hacer catalítico y eso sería fundamental porque sería una nueva fuente que no depende de la electrolisis o fuentes fósiles”.Pero hasta que esa segunda línea aporte resultados, la primera ya se vislumbra como una alternativa si se lleva la producción allí donde se genera y almacena la materia prima. Sería el caso de plantas de biocombustibles instaladas en vertederos de residuos urbanos, donde el problema de acumulación de basuras se transformaría en fuente de abastecimiento de la propia flota de recogida; o en las depuradoras, donde los lodos se convertirían en combustible útil; o en comarcas con una alta producción de desechos agrícolas y forestales. En ese sentido, en Linares ya se prevé la construcción de una planta piloto que utilice los restos de la poda del olivar.El coste del producto final aún es superior al obtenido de fuentes fósiles, pero hay que tener en cuenta los beneficios que aporta el proceso a problemas graves y costosos, como la contaminación por dióxido de carbono o la acumulación de residuos, así como la puerta que se abre a que la investigación progrese hasta alcanzar no solo la eficiencia deseada sino también los costes competitivos. “La sociedad tiene que cambiar la mentalidad si realmente queremos ir a más”, resume Ramírez-Reina.Los nuevos ingredientes (catálisis avanzada) para esta vieja receta (síntesis de biocombustibles) funcionan, pero ambos investigadores admiten que, por ahora, a escala de laboratorio, donde el balance de contaminación y recursos es cero o negativo.Tomás Ramírez-Reina (primero por la izquierda) y José Antonio Odriozola (tercero), con los investigadores paquistaníes en formación Asif Nawaz y María Saif en el Instituto de Ciencias de Materiales de Sevilla (ICMS).PACO PUENTESY hay un elemento más en el que ambos coinciden: el trasfondo es docente. “Es un hecho distintivo. Nosotros formamos gente, creemos en esto que estamos haciendo y lo hacemos con gente que se está formando, que van a ser los científicos y los tecnólogos del futuro”, resalta Odriozola. El Surfcat, financiado por la Agencia Estatal de Investigación (Ministerio de Ciencia) y la UE, tiene su base en el Instituto de Ciencias de Materiales de Sevilla (ICMS) y cuenta con la colaboración de universidades de Jaén, Granada y Zaragoza, así como socios industriales para el desarrollo de la tecnología de biocombustibles.La línea de investigación ha sido avalada por distintos análisis. Como describía la investigadora Mai Bui en un artículo colectivo publicado en Energy & Environmental Science: “Esta aproximación permite la producción de combustibles renovables integrando principios de sostenibilidad, economía circular y transición energética”.Pero como describe el Tribunal de Cuentas Europeo en un informe específico (El apoyo de la UE a los biocarburantes sostenibles en el transporte), el reto se enfrenta aún a desafíos. Para este cuerpo de auditores, los biocarburantes son una alternativa a los combustibles fósiles, contribuyen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector del transporte y cuentan con apoyo comunitario. No obstante, las conclusiones del análisis observan “una falta de perspectiva a largo plazo en la política de biocarburantes de la UE que afecta a la seguridad de las inversiones”. Y añaden: “Los problemas de sostenibilidad, junto con la disponibilidad y el coste de la biomasa, limitan el despliegue de los biocarburantes. En general, a pesar del apoyo que brinda la UE a la investigación, el despliegue de biocarburantes derivados de los desechos y residuos ha sido más lento de lo esperado”.

Un grupo de investigadores reinventa la receta para convertir basura en combustible para aviones, camiones y barcos | Tecnología

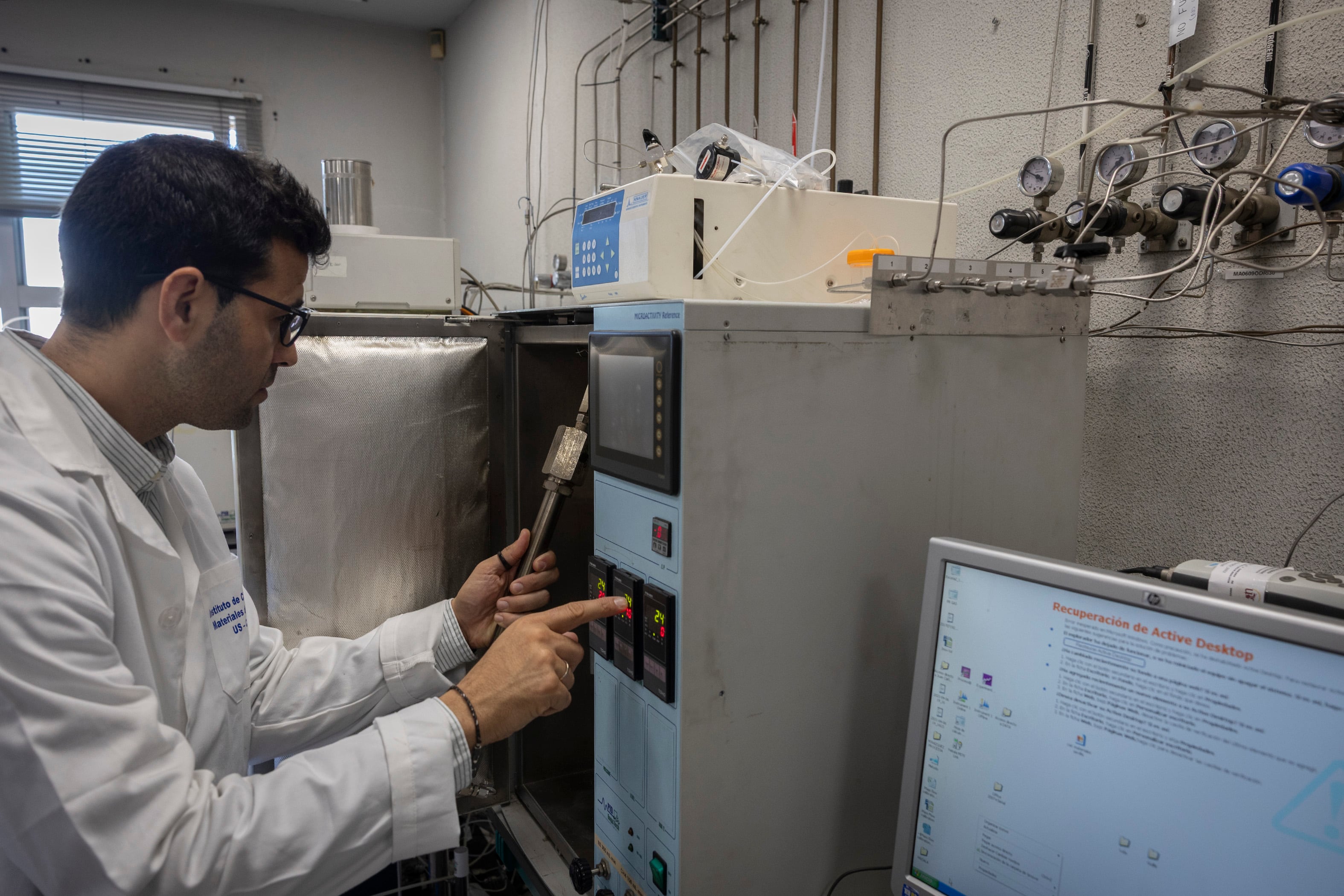

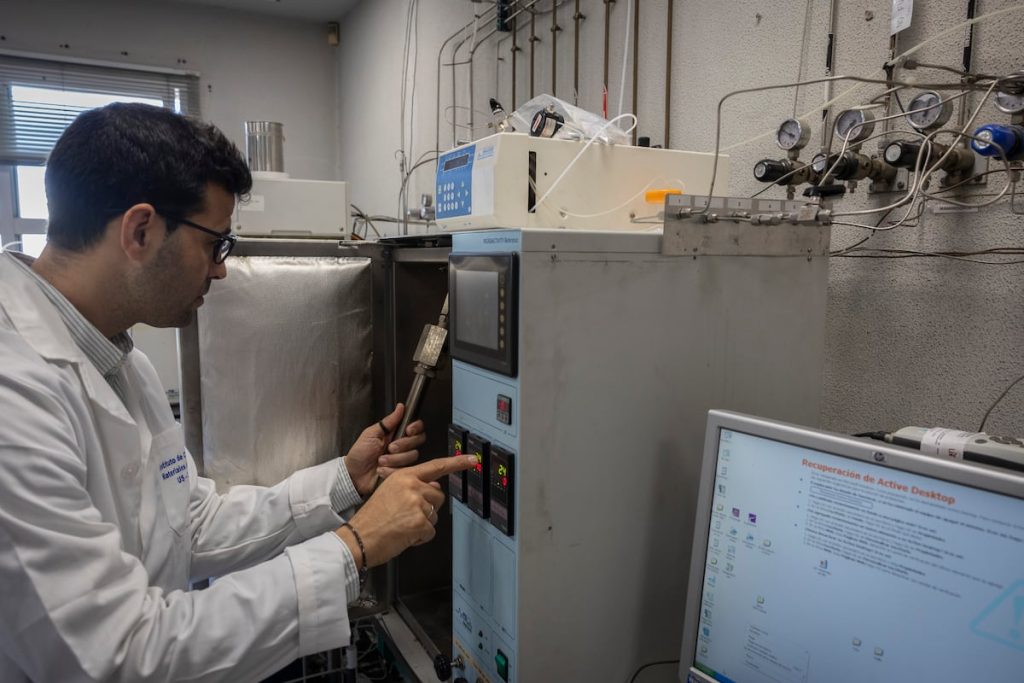

Shares: