Con menos de la milésima parte de un milímetro, las Prochlorococcus son gigantes. Descubiertas a finales del siglo pasado, son responsables de buena parte del color turquesa que tienen los mares tropicales. Por delante de las plantas terrestres, son también los principales seres vivos fotosintéticos, metabolizando la luz para generar carbono orgánico, la base de los ecosistemas marinos. Como subproducto, liberan el 5% del oxígeno disponible para respirar (sus antecesoras fueron las protagonistas de la Gran Oxidación que llenó el planeta de este elemento hace millones de años). Sin embargo, no llevan bien el calor y de eso, los mares cada vez tiene más. Un estudio publicado en Nature Microbiology estima que, para finales de siglo, la abundancia de estas cianobacterias se reducirá a la mitad. Tal descenso provocará efectos en cascadas que aún se desconocen.Desde hace más de 10 años, un grupo de oceanógrafos y biólogos marinos ha recorrido unas 150.000 millas náuticas (en torno a 277.000 km) en un centenar de travesías estudiando el fitoplancton (seres microscópicos que flotan en la superficie del mar). Buscaban estimar la abundancia de las principales cianobacterias según la latitud y, en particular, medir el impacto de la temperatura en el proceso de división y multiplicación celular de las Prochlorococcus. Se pueden encontrar hasta 100.000 células (son organismos unicelulares) por milímetro cúbico de agua. Para contarlas, usaron una versión más grande de un aparato que hay en cualquier laboratorio de análisis clínicos u hospital, una citometría de flujo.“Contar organismos tan pequeños requiere equipo especializado”, dice François Ribalet, profesor de oceanografía de la Universidad de Washington (Estados Unidos) y primer autor de la investigación. “Usamos un citómetro de flujo continuo llamado SeaFlow que dispara luz láser a las células a medida que pasan. Cada célula de Prochlorococcus contiene clorofila que fluoresce al ser impactada por el láser, creando una firma óptica única que podemos detectar y contar”, añade. Ribalet lo compara con un microscopio automatizado que puede procesar decenas de miles de muestras por segundo. “¡Durante la última década, hemos analizado más de 800 mil millones de células de Prochlorococcus de esta manera!“, completa.Los resultados de tanta travesía confirman que a las Prochlorococcus les gusta el calorcito. No hay en los polos ni en los mares más fríos. De hecho, su abundancia aumenta con la latitud, cuanto más cerca del ecuador, más de estas cianobacterias. El máximo de división celular (su ritmo de replicación) lo tiene en la franja tropical del Atlántico y en el océano Índico, donde sus poblaciones se doblarían, de no mediar la muerte de las precedentes, cada 10,5 horas. También comprobaron que el factor clave para su multiplicación no son ni los nutrientes disponibles (nitrógeno y fósforo) ni la cantidad de luz, sino el termómetro: comprobaron que la ratio de división celular aumentaba exponencialmente a medida que la temperatura de la superficie del mar se acercaba a los 28º, pero colapsaban a partir de ahí.Vista al microscopio electrónico de células de ‘Prochlorococcus’.Natalie Kellogg“No hemos observado directamente disminuciones de la población durante nuestro estudio de 10 años, ya que muestreamos diferentes lugares cada año en lugar de monitorear sitios fijos”, aclara Ribalet. Sin embargo, añade, “al comparar las mediciones de rangos de temperatura similares en diferentes años y lugares, el patrón de sensibilidad térmica es notablemente consistente: las poblaciones son sistemáticamente más bajas en las aguas más cálidas que encontramos”. Combinando su trabajo de campo con experimentos con cultivos en laboratorio, han visto que las Prochlorococcus aceleran su división celular y multiplicación a partir de los 19º a un ritmo que se vuelve exponencial al rondar los 28º. Pero al superar este umbral, lo que era un óptimo térmico, degenera en estrés térmico: cuando el agua llega a los 30º (como ha sucedido este verano en las costas mediterráneas españolas), aquel ritmo de crecimiento se reduce a un tercio y, más allá, se inicia un descenso de las poblaciones.“El fitoplancton es la hierba del mar, los bosques del océano”, compara el profesor del Centro Oceanográfico de Gijón (IEO/CSIC), Xosé Anxelu G. Morán. Dentro de él, el principal grupo son las Prochlorococcus. “Son tan pequeñas y cada una produce tan poca clorofila que pasaban desapercibidas para la microscopía tradicional”, cuenta. No fue hasta 1986, cuando el equipo de microbióloga del MIT Sallie Chisholm usó la citometría de flujo, que estas cianobacterias se hicieron visibles. “Si no existieran este y el resto del fitoplancton no habría producción primaria, la vida en el mar depende de que el zooplancton se los coma, que las larvas de los peces se coma el zooplancton, que los peces pequeños se coman a…” comenta Morán, que no ha intervenido en el estudio.Pues según las previsiones del equipo de Ribalet, en el futuro habrá mares tan cálidos que las Prochlorococcus habrán desaparecido de ellos. Con los datos acumulados en la pasada década, alimentaron un modelo climático con dos escenarios alternativos. Uno, el más optimista, prevé para finales de siglo una acumulación de dióxido de carbono (CO₂) de 650 partes por millón (ppm). Hoy son 424 ppm. El otro, el más pesimista, eleva la concentración hasta 1.370 ppm, lo que implicaría un calentamiento aún más acusado. Pase lo que pase con las emisiones, en el mejor de los casos la abundancia de las Prochlorococcus en los mares tropicales bajará en un 17%. Y en el peor, podrían reducirse en un 51%. Esa es la media. “Nuestros modelos predicen que las disminuciones más severas ocurrirán en las regiones tropicales más cálidas, en particular la Western Pacific Warm Pool [la piscina cálida del Pacífico occidental, en inglés] (alrededor de Indonesia, Filipinas y Papúa Nueva Guinea), partes del Pacífico central, las zonas más cálidas del océano Índico y el mar Arábigo”, apunta Ribalet.Con el calor, el metabolismo celular tiende a acelerarse. Eso hizo pensar a los científicos que, con el calentamiento global, llegarían buenos tiempos para las cianobacterias. “La Prochlorococcus es una máquina perfecta de hacer la fotosíntesis para obtener energía solar y convertirla en energía química”, recuerda Laura Alonso, del área de Biotecnología y Ecología Molecular Marina del centro de investigación AZTI. Con un genoma muy pequeño (el ADN necesita tanto nitrógeno como fósforo), su maquinaria celular exige muy poco, “por eso prospera en regiones con pocos nutrientes”, añade Alonso. Pero esa misma simplicidad, moldeada durante millones de años de evolución, marca sus límites: “las Prochlorococcus no están adaptadas a las nuevas temperaturas”, completa la investigadora. En cultivos en el laboratorio con una cepa, Alonso y su equipo comprobó cómo el calor reducía la disponibilidad de ARN necesario para expresar genes en proteínas.Ni los autores del estudio ni otros expertos en las Prochlorococcus tienen claro que va a pasar cuando empiecen a faltar. Su papel como generadora de oxígeno no está entre los problemas, “ya que otro fitoplancton, como las Synechococcus, compensarán la pérdida”, dice Ribalet. Lo que preocupa tiene que ver con su rol en la cadena trófica. Ausentes estas cianobacterias, el hueco lo llenarían otras, que son mucho más grandes. Y ese detalle tendría unas consecuencias que resume, Morán, del Centro Oceanográfico de Gijón: “Un organismo pequeño, como el zooplancton, que se come a otro más pequeño [las Prochlorococcus]no podrá comerse a otro más grande [las Synechococcus]”. Para Alonso, de AZTI, lo que pase es impredecible: “Hasta este estudio in situ, casi todos se han hecho con cultivos aislados en el laboratorio. Más allá de su labor fotosintética, desconocemos mucho de sus interacciones con el resto de organismos”.

Las criaturas más pequeñas y abundantes del océano no pueden con el calentamiento del mar | Ciencia

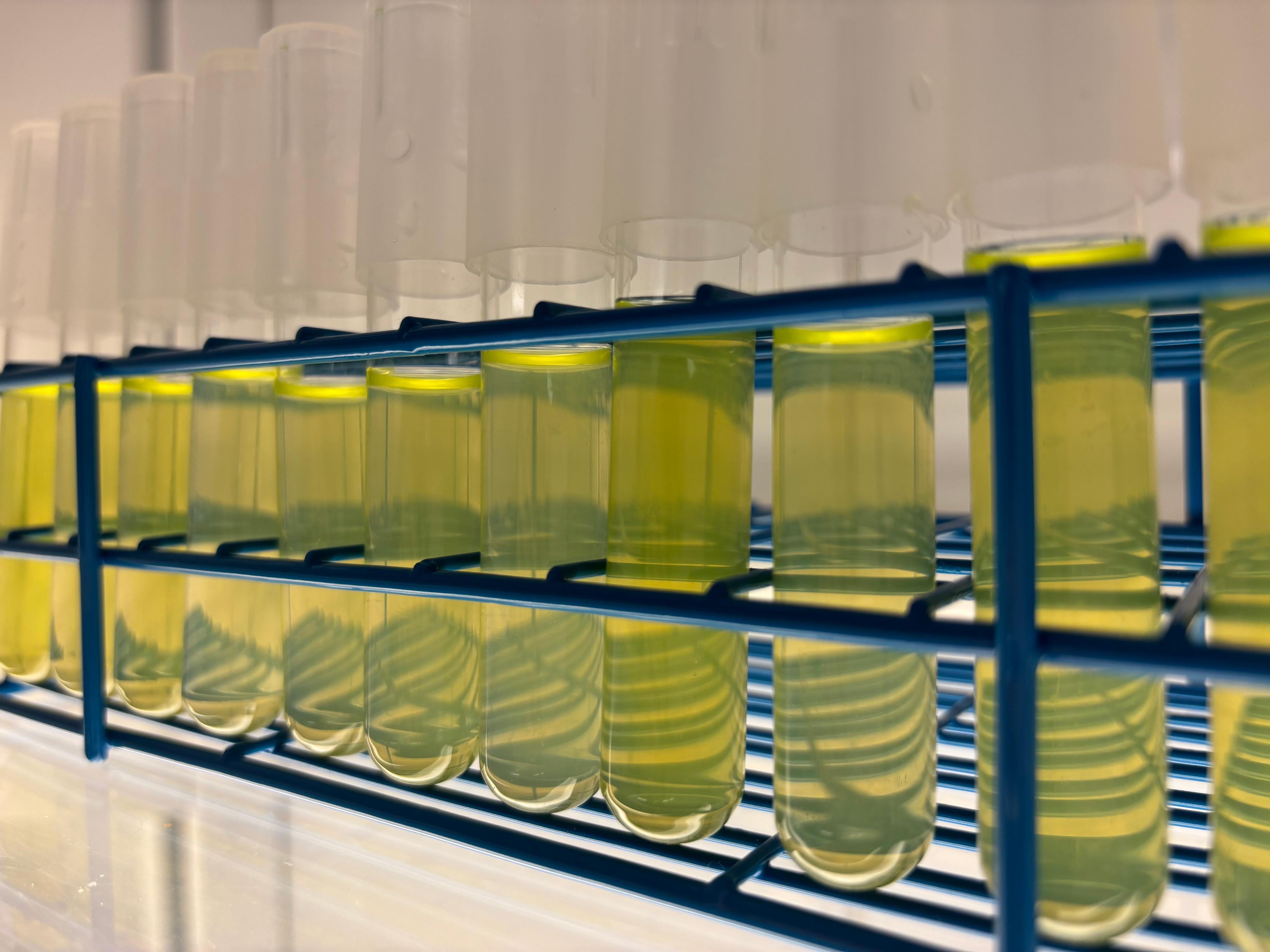

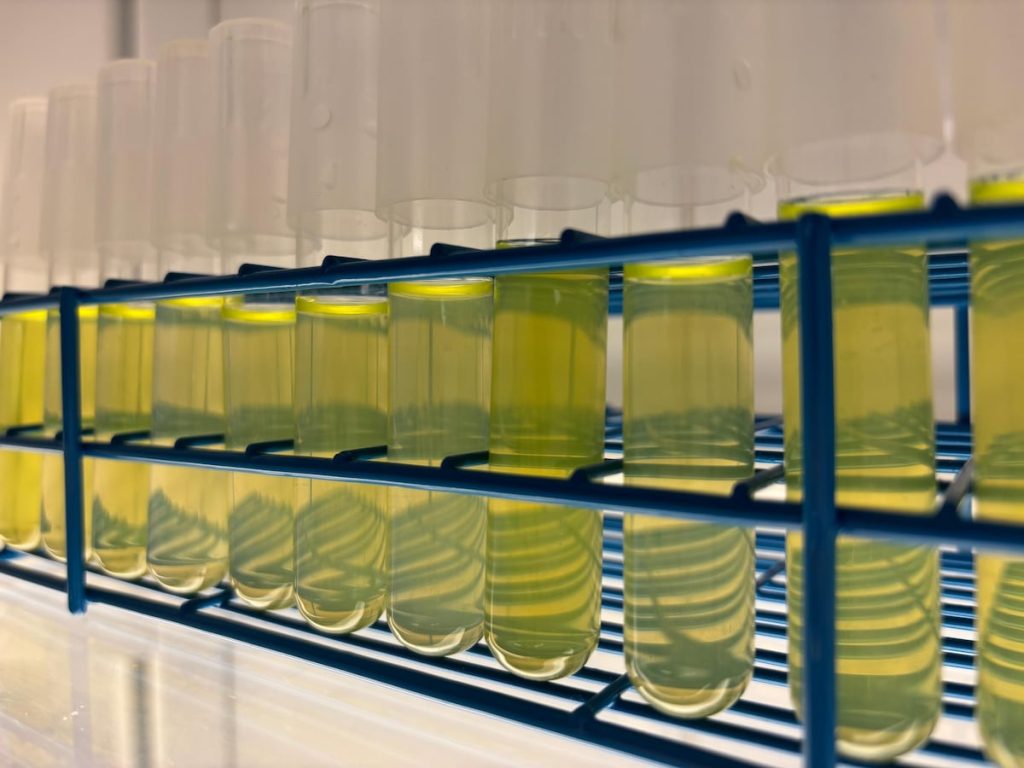

Shares: